资讯

从数据服务起家,Vandrico推Canary帮企业打造可穿戴设备信息平台

关注可穿戴设备的人,对Vandrico公司一定不陌生。这家位于加拿大的创业公司,之前一直在做可穿戴设备的数据库。最近,Vandrico 推出了新的业务,代号为Canary,为企业打造可穿戴设备平台,现在已经有不少大公司与 Vandrico Canary 建立了合作,并在测试产品。

Vandrico 这次想做的是,打造一个灵活的平台,帮企业内部信息系统与可穿戴设备结合,为员工推送各种有效信息,解放员工双手,提高工作效率。这一平台适用于各种体量的公司,从小微企业到大集团。Vandrico Canary 还提供防火墙服务,允许使用内网联网。同时,Vandrico Canary 还提供了重置 API,可以打通现有服务。

举个例子具体说下这项服务是具体如何操作的吧。假设矿工们使用了智能手表,现在矿井里发生了紧急事故,平台就可以像智能手表发出“紧急”的警报,并指导工人们一步一步救生,可以是地图导航引导工人们到最近的安全点,或者提供救生指南。现在 Vandrico Canary 平台支持预警警报的设备已经包括了智能手表、Google Glass、Recon Jet 头盔和大量的智能手机。

其实上述这些功能智能手机也能实现,不过智能手机有一个大问题,就是很难确保员工收到相关信息,可穿戴设备尤其是头戴式的显示设备,就能很好的解决这个问题,不知道是不是因为这个原因,不少土豪公司已经为员工配备可穿戴设备了。目前,与 Vandrico Canary 合作的其实也是这些大土豪公司,包括了 Google、HP、思科等。

[36氪原创文章,作者: 小石头]

资讯

Google的企业级服务有了一个旗帜鲜明的名字:Google for Work

可能觉得“enterprise”这个词比较旗帜不鲜明吧,现已将自己的企业级业务更名为“Google for Work”,这样一来,所有的 To B 服务都会连上一个 Google for Work 的牌子,To B 业务作为一个独立产品线的角色也更加鲜明了。

Google for Work 的负责人 Amit Singh 说,更名可不是面子活,这意味着“我们发布产品、传播新功能的式”也将开始改变。Singh 还介绍了 Google To B 业务最近的成绩,比如 Secret 和 Snapchat 都入驻了自家的云平台。而且,公司在这块业务的投入也在加速。

“云平台这事不是闹着玩儿的。”该服务负责人 Shailesh Rao 说。很显然,Google 这方面最大的竞争对手就是 AWS 了。该公司还称,60% 的财富 500 强公司都在使用 Google for Work 的服务,运营副总裁 Jocelyn Ding 说该公司的企业服务满意度高达 95%。

【文章来源:36氪】

资讯

从会计社区入手,企业协作支持,“用友畅捷通”想打造小微企业云服务生态

提到用友软件,大家应该会联想到企业软件,比如 ERP 软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件等等。而畅捷通,作为用友软件转型互联网的标志性布局,于在 2005 年成立事业部,2010 年单独成为独立子公司,2014 年在香港上市。对于互联网转型,在了解到畅捷通的几个垂直类产品和其成熟的畅捷支付工具后,发现以深度垂直工具为切入点的布局,是想做小微企业服务的开放性平台和业务闭环。

深度垂直应用提供用户储备

畅捷通一共推出包括“客户管家”、“工作圈”、“会计家园”以及“易代账”四个主要应用。

其中,工作圈是类似于Slack的社交化工作平台,支持 OA 订单审批、传播存档和财务软件等。根据畅捷通副总裁莫俊琦介绍,工作圈的优势主要在于传统管理软件背后积累的 120 万企业用户,一旦打通服务,小微企业就倾向于在这个圈子里进行协同和交互。

“会计家园”和“易代账”则是围绕全职 / 兼职会计这一群体打造的应用:会计家园是针对会计群体的垂直化社区,莫俊琦告诉36氪,会计群体非常特殊,有大量培训考试要求,也需要即时了解国家法律政策相关内容,所以“会计家园”更像是一个社区 + 在线教育平台,包含商务社交,教学视频以及问答等成分。在体验后感觉这个平台很像会计版知乎。

“易代账”则是为代账会计服务,用友在做传统会计软件时发现,大部分会计其实都是以代账会计身份为企业提供财务管理。

“客户管家”则是典型 CRM 应用,主要使用人群是销售人员,有比较大的客户管理和群消息等需求,在和“工作圈”打通之后,社交内容可以直接沉淀至“客户管家”便于任务分配等后续操作。

根据官方给出的数据,会计家园用户数 100 万,月活约占 64%;易代账在 6 月上线,包含 4 万多账套数(企业数),月活占比 61%。

开发者平台

传统企业软件转型做移动端应用和小微企业 SaaS 平台的目的是什么?莫俊琦解释说,企业云服务是为了在这些垂直领域网罗需要低成本服务的小微企业,而后,畅捷通还会在明年开放给第三方开发者的 PaaS 平台,开放所有 API 接口,吸引更多的开发者进来。毕竟,畅捷通自己不可能完成所有的第三方应用,需要开放和合作。

结合畅捷通自有支付工具——畅捷支付,平台目的是将第三方开发+用户+付费围绕在自己的这个垂直生态圈内,最后在用升级付费方式完成商业化闭环。

目前,畅捷通在硅谷也有技术团队,负责搭建底层平台,传统企业转型互联网,说起来,真的还蛮拼的……

[36氪原创文章,作者: Leah]

资讯

企业管理软件开发商Plasticity Labs 获得210万美元A轮投资

Plasticity Labs(http://www.plasticitysoft.com) 日前获得210万美元A轮融资,由Fibernetics Ventures 投资。

该公司成立于2012年,是一家关注企业员工情绪改善的技术公司,其研究成果主要基于认知和行为科学以及相关的心理研究,力图为企业更科学地打造正向积极的工作氛围提供支持。

资讯

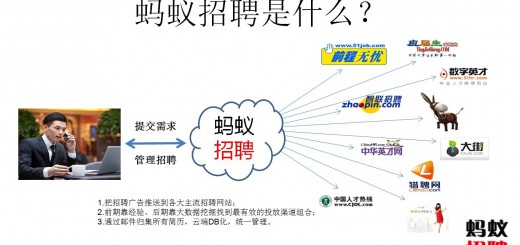

蚂蚁招聘获得300万元天使投资,做招聘和本地生活网站的流量批发商

蚂蚁招聘近日透露,他们已经获得 300 万人民币天使投资,投资方是杭州天帮。

蚂蚁招聘 2014 年 1 月上线,他们的商业模式主要是批发购买各类招聘网站上的优质流量(置顶、加急、优质、认证信息各类可以提升求职者眼球的位置),然后利用这些流量向小微企业提供一站式的招聘服务。由于后者的人才需求量较小,也不如大企业稳定,所以购买各种位置是不划算的。

蚂蚁招聘的收费标准是 299 元每季度 / 每职位。蚂蚁招聘保证企业在 3 个月内收到 150 份以上的简历,否则免费续期。蚂蚁招聘 CEO 黎阳表示,3 个月内 93% 的客户可以收到 200 封以上的简历。目前他们的平台上已经有 1200 多家企业入驻,其中 40% 是付费用户。付费用户回头率达到了 27%,环比增长率最近几个月保持在 50% 以上。

黎阳告诉记者,这笔融资部分用于扩充营销和市场团队,获取更多小微企业客户 。他们计划增加各种地方或者垂直的分类信息网站作为流量的上游。目前蚂蚁招聘的正常操作是按照职位的特点在智联、51job 和猎聘这样的招聘网站或者 58 和赶集这样的生活服务网站上发布招聘信息。

由于蚂蚁招聘目前和各大招聘网站还是合作的关系,他们短期内并不准备在用户端做太多文章。产品未来主要面向企业做改进,他们希望开发更多工具(包括招聘日历等)提升企业用户的体验;还会对收到的简历进行数据挖掘,降低企业提筛选效率。

另外蚂蚁招聘还在增加移动端入口,包括微信公众号和 App。

[36氪原创文章,作者: Zuo]

资讯

微信企业号搅局在即,办公软件市场面临终结者?

编者按:原文《微信企业号搅局在即办公软件市场面临终结者?》,作者无谓君(微信号:i-quan)——香港互联网行业分析师,目前也在组建自己的跨境O2O项目。

根据腾讯二季度财报,微信的活跃用户已经达到了 4.38 亿。尽管分析师电话会议里面没有对企业号推出的时间有太多的着墨,但从目前进行的如火如荼的内测情况来看,按道理时间上应该不会太久。

微信企业号更像是就这场中国互联网全面渗透线下大博弈里的一个蓝海项目。和之前 BAT 种种“落地”策略里分食细分领域的“速配”联姻不一样,企业号既不把视线瞄准任何个別单一行业,但也不属于简单的媒体平台范畴。這一手棋某程度上透视微信最终的宏大格局构想。

中国的企业办公云端市场支持一个千亿级别的企业没有什么问题,但够格的搅局者却一直不多,至今反倒成为一片尚未被互联网征服的处女地。问题是谁能攀过沿途那一段险峰?

光凭之前流出的内测画面已经可以看出,微信企业号计划以一系列可订阅的办公模组同时进军 OA、ERP 和 CRM 等多种企业办公软件市场。这些在 PC 时代大家都买软件装机来解决的办公系统,到了智能手机普及、人人都是低头族的随身办公时代就变成一种桎梏。打卡、报销、送审、简报等一系列的办公室流程,早就可以透过随身携带的手机端应用来无纸化完成,既提办事高效率,又可以人性化地减低前线流动业务员的管理成本。

其实在国外手机的企业云端办公文化发展的比较成熟,我怀疑这和外企早在十多年前已经养成使用黑莓的习惯有关(还记得我 03 年毕业纽约那些银行家都已经人手一部黑莓,就算在新人面试的时候都在那边噼里啪啦的低头打个不停),可以说在国外黑莓就是随身办公文化的滥觞!

反观国内虽然在智能手机出机量上早就超英赶美,在各种 2C 应用上也是不遑多让,唯独在随身办公文化方面一直和国外存在巨大差距。特别是从事服务业的中小企和国外的同业比起来在这方面上只能算是“刚刚起步”,多数企业尤其是中小型企业的 PC 端与移动端办公应用之间仍存在严重断层。

中国企业级互联网可否实现农村包围城市?

在中国企业级应用市场潜力其实非常巨大,只是之前 PC 时代的装机卖软件模式的结果是只能得大企业者得天下。一旦过渡到移动云端时代,游戏规则恐怕要被改写。中国二十年的互联网大潮,早就证明了农村包围城市的打法才是王道!

正因如此,虽然在 PC 时代的一些 OA 巨头早就已经抢滩移动办公市场,并且手握优质客户资源,但是由于他们缺乏网络效应,企业号登录之后整个行业估计还是要变天。

当然啦,这个话题不免很多人要吐槽说又是自媒体们的一次自嗨。甚至沉睡中的千亿级企业应用市场?怎会有中小企会去埋单?就连我之前在香港见过的一位金蝶管理层,他认为如果光拿免费的轻应用去抢攻国内的中小企市场看不出长远的商业模式在哪里。

今天的营商环境以后中小企也会愿意付费

当然货币化策略对微信来说目前应该不会是重点,只要需求能够带旺新的增长亮点,则一切都不成问题。当然我本身是看好日后企业号货币化潜力的,因为腾讯本身有足够的数大数据工具来深挖这些办公数据背后的价值,这一点终端用户基数不够的传统软件公司是无能为力的。而且即使将来要企业付费也不是什么天方夜谭。

随着人口红利拐点到来,中国已经踏入用人成本和租金节节攀升的年代,就算一向精打细算的中小企也必须通过提高效率和减少浪来应付高涨的成本。告别粗放式营销,以无纸化增加前线员工办公弹性,提高团队协作效率等有助压缩工资甚至租金支出。这一切都能成为让中小企付费的原因,如果你能够以他们自身的过往数字量化成本效益给他们报告的话。当然这已经脱离了卖办公软件的范畴了,简直都开始抢策略管理咨询行业的饭碗了!

企业号至今切入路线貌似最大可能就性就是微信不参与营运开发,而是仅作为一个平台,开放 API(应用程序编程接口)给第三方去开发各种办公应用模组。可靠消息称,目前已有不少第三方厂商与腾讯展开接洽。被微信海量用户吸引的第三方估计为数不少。蝴蝶效应之下,只要有一两款“现象级”的办公模组以游戏化方式蹿红的话,恐怕勒令员工订阅企业号的中小企老板会多如过江之鲫。

当然这并不代表企业号一定能一帆风顺,我猜测最少在三方面可能会遭遇较大的不确定性:

一个是终端用户即企业员工们的心理因素。例如会否对通过微信企业号随身办公感到抗拒。毕竟在用户心里的定位是个人通讯渠道、社交的平台。现在突然变成强迫我从此:“公私不分”,24 小時随身的公务平台?当我正晒朋友圈的时候老板突然要我在企业号里处理邮件?是否会让人很不爽、感觉自己被微信出卖了?更进一步的,这会否降低我在其它社交方面使用的活跃度?腾讯是做游戏的,肯定明白游戏生态对玩家心理的影响足以决定游戏成败。

第二个挑战是一些有积累有实力的OA开发公司会对企业号第三方开发平台抱重大戒心。毕竟微 信一路走来也不太安宁,草根大户封号,整顿公众号之类的事情发生了好几次,经常听到投诉无门的抱怨。今天接受企业号的号召放弃游戏规则的主导权去帮腾讯开荒,日后一旦有什么风吹草动,一旦被打压封号岂不欲哭无泪?

第三个挑战就是其他大的OA软件公司经常挂在嘴上的企业数据安全考量。企业客户对于微信这种公有云形式的数据后台在安全保障方面会否存在担忧。尽管专家们一再强调公有云保存数据是安全的,但实际上要企业客户对公有云的保密性和安全性投信任票的话还是会有一定的难度。当然中小企业除外!

微信挟四亿用户大举进军企业级市场,对国内移动办公市场而言,预想会是一场颠覆性的革命。且看掀开战幔后企业号会以什么路线挺进!另一方面,在用户量上处于劣势的其他移动办公玩家到底有什么好的防御策略?在此想到三招,这里抛砖引玉:

1)大打私有云安全牌。在云计算时代,云的分享、协作优势显而易见,然而公有云在隐私性、数据安全性方面向来备受质疑。这一招肯定能让用户维持观望,买到一定的时间。

2)向目前经微信公众号提供 OA、CMS 服务的第三方学习,把自家轻应用做到和公众号后台和其他微信生态尽量接轨。移动办公服务的终端客户,说到底是广大前线员工们,他们在中小企里面一般最有话语权。如果他们觉得目前的 OA 产品已经很好的和微信后台管理软件对接,就能降低搬迁到企业号上面的吸引力。

3)大力向企业灌输数据主权的概念。刚好政府最近逼迫苹果在收集中国用户数据的后台存储问题上让步的事件正好给大家上了一课。现代大数据经济下,就算不牵涉企业用户的商业机密,完整被追踪的员工行动数据也是有价值的公司资产,呵呵岂能无偿落入他人之手?

[文章来源:36氪]

资讯

消息称智课网完成千万级美元A轮融资,百度投资

从投资界人士获悉,智课网近期已完成A轮融资,金额千万级美元,估值近一亿美元,投资方为百度。

这是百度在教育领域的第三笔投资。此前,百度投资了万学教育、传课网。

对于上述消息,智课网官方表示不予评论。

百度投资智课网在情理之中。对于智课网来说,百度坐拥巨大流量,选择百度投资,具有拓展用户、塑造品牌知名度的想象力。对于百度来说,智课网作为内容研发和教育服务提供商,可以弥补百度在出国考试方面的内容短板。

智课网于今年2月份上线,由原新东方高管韦晓亮、翟少成联合创办,主要为用户提供包括托福、雅思、SAT、GRE、GMAT、留学等在内的出国考试在线学习服务。

根据韦晓亮此前的介绍,智课网已经与兄弟产品极智批改网共同构建完成集“学习+练习+管理”于一体的在线学习闭环。

智课网为用户提供名师课程与题库逐题精讲课程,所有课程按照系统知识点切片,并融合了智能学习进程管理服务。

极智批改网于去年8月上线,以专业外教写作批改、口语诊断和文书润色为卖点。

据了解,在上线极智批改网之前,韦晓亮就已完成千万元级别的天使轮融资。

(多知网 王可心)

资讯

法官:甲骨文要求SAP赔偿13亿美元太过分

[摘要]上诉法官维持原判,即甲骨文必须接受低于其预期的赔偿,否则此案将被重新审理。

美国一家上诉法庭日前就全球最大企业软件公司甲骨文与德国软件公司SAP长期版权纠纷作出裁决,甲骨文未能获得高达13亿美元的赔偿。上诉法官维持原判,即甲骨文必须接受低于其预期的赔偿,否则此案将被重新审理。

2004年,通过科技史上最漫长的并购大战,甲骨文成功收购全球第二大企业应用程序软件公司PeopleSoft。而SAP随即并购TomorrowNow公司,后者是一家为PeopleSoft提供软件维护和支持服务的供应商,此举被广泛视为SAP从甲骨文强夺PeopleSoft客户的举动。

2007年,甲骨文起诉SAP侵犯其版权,指控TomorrowNow公司非法下载PeopleSoft的软件,并于3年后赢得诉讼。在此案审理期间,SAP承认TomorrowNow曾下载PeopleSoft的软件,当时法官判处前者向甲骨文赔偿13亿美元。

但是这名法官随后又认为这笔赔偿数额过大。甲骨文与SAP进行数年磋商,后者希望以支付2.72亿美元赔偿,再加上承担诉讼费的条件和解此案。同时,此协议也允许甲骨文继续上诉。

周五,美国第九巡回上诉法庭作出裁决,恢复原判,但要求SAP向甲骨文提供更多赔偿。现在,甲骨文面临两个选择:一是接受3.567亿美元的赔偿,二是就此案重新接受审理。

此案让甲骨文首席执行官拉里·埃里森(Larry Ellison)与时任SAP首席执行官莱欧·阿波特克(Leo Apotheker)对阵时占据上风,两家公司多年来始终互相抨击。2012年,在一次接受娱乐节目采访时,埃里森甚至称阿波特克为“贼”和“罪犯”。他说:“SAP已经承认偷窃我们的软件,让我澄清下:我不是谴责SAP。SAP做了什么?你们有犯罪行为,偷取甲骨文很多软件吗?的确,这就是SAP。而当SAP犯下这些罪行时,谁是其CEO?里奥。”

但SAP发言人称:“我们认为这起判决是非常有利的,展示了我们的强大的力量。”

甲骨文已经发表声明:“上诉法庭的裁决允许甲骨文获得SAP无耻行为和掩盖行为造成的损失的半数赔偿,同时SAP也要承担律师费。SAP已经承认侵权,并存在犯罪行为,并接受美国司法部设定的罚款。我们很高兴取得这场大胜,我们通过获得赔偿努力保护创新和股东的利益。这起诉讼案想那些宁愿欺骗而不想公平合法竞争的人发出强烈信号。”(风帆)

【文章来源:BI中文站】

资讯

针对企业程序员继续教育的Pluralsight估值超过$10亿了

在线技术培训服务公司Pluralsight最新募集的资金高达1.35亿美元,因为其看起来已经巩固了其在个人和专业信息技术教育上的重要地位。

“我们坚信专业教育民主化的前景。”Pluralsight的首席执行官Aaron Skonnard如是说。显然公司投资者也这样认为。

据Skonnard介绍,Insight Venture Partners主导了B轮投资,其他投资者还包括多家来自硅谷的高度保密的家族投资企业,ICONIQ资本和Sorenson资本,新一轮的融资给出了接近10亿美元的估价。

这些早期投资使得该公司获得了与其他有着雄厚资金的技术公司一样的视野,从而让Skonnard看到了真正的竞争对手。如Iynda.com和Skillsoft,都是融得了巨额现金并且以推进个人与商业用户培训为目标的公司。“我们此轮融资的目标就是引入一家硅谷公司,”Skonnard表示,“我们希望能够得到更多进入在线教育的核心圈子。”

这是犹他州科技企业获得的最大的投资之一。投资将用于针对日益增长的企业用户的新产品收购,新内容开发,以及功能和特点改进。

Pluralsight公司起步于2004年,当时公司早期的工作重心在于帮助专业程序员,提高并保持他们的专业技能,紧随最新的技术潮流。但是随着时间的推移,公司扮演的角色越来越重要,程序员们开始要求他们的老板为培训服务买单。在某种程度上这是由于该公司于2013年至2014年间耗费7000万购买的包括PeepCode,Tekpub, TrainSignal,与DigitalTutors在内的众多课程。

The Farmington公司,也是一个犹他州的公司,现在也拥有超过3000门课程的在线内容,用户来自超过150个国家。但是Skonnard发现,最有说服力的是改变企业看待专业训练与教育的方法。

用户花费每月29美元并从企业获得超过3000门课程的访问权。对于商业用户来说,年卡用户每人每年需要缴纳300美元。“我们希望Pluralsight成为集团公司事实上的训练模块,”Skonnard说,“我们看到Pluralsight已经逐渐找到了自己的认证标准。”

Skonnard表示,除了企业,高校也可以将Pluralsight整合进他们的课程。

在Insight Venture Partners的Ryan Hinkle指出,虽然其在教育技术公司中已经有相当大的投资,但是对Pluralsight的再投资的决定是如此显而易见。“我们这样决定不仅仅是因为他们现在拥有吸引人的用户基础,其实当2012年我们初次投资的时候,他们只是建立了一个包括内容目录和一个包含企业的用户名册,那时还处于一个很早期的阶段。”

Source:TC

资讯

一切靠关系?如果想让别人帮你,八条职业社交建议

作者:Heidi Roizen,DFJ Venture 合伙人,曾任苹果公司主管开发者关系的高级副总裁,女性创业者。

Heidi Roizen是硅谷人人争相学习的典范,哈佛商学院甚至还有专门关于她的案例。这个案例讲述了如何高效的建立,维护,以及进入一个职业的人际关系网。

在案例中,罗伊珍强调了建立成功人际网络的三个要素:

与合适的人建立交往

与他人互动前后的表现

以及时间推移中你能保持的一致性

她在自己的每一份工作中都运用了这三个元素:从早期的科技创业者到风投投资家、苹果高管、公司董事,一直到现在的工作——风险投资公司德丰杰(DFJ)的业务合伙人。

在社交媒体时代,维护人际关系的方法中什么发生了改变——同样重要的是,什么一直没有改变?以下是她的建议。

1用社交媒体加快建立联系的速度

我在社交媒体上关注很多人,并阅读他们发布的内容。现在人们拥有这些平台是一件非常棒的事情,你可以去找他们,然后根据这个人在社交媒体上公开发布的内容来了解这个人。实际上,我最近开了博客,一部分原因是,当你所从事的职业是风投资本家,你的存亡就由你所吸引到的,以及找你要投资的人的质量决定。我认为,你让自己在社交媒体上展露得越多并真正的定义对于你来说重要的东西,你将会有更多机会吸引到那些和你想法有共鸣的企业家。

2但别把网络联系和真实的亲密混淆

某些人和你在网络上建立了连接,并不代表他们是你的朋友。社交媒体营造了一种亲密的假象,尤其是当人们选择过渡曝光自己的时候。社交媒体允许我们建立更广的人际关系,但是说到底,人与人之间的关系并没有改变,——我们并没有提升一个人与更多的人建立亲密关系的能力。

每一个人都要给自己的“可接近性”设一个上限。举个例子来说,我在LinkedIn上收到很多要我帮助建立联系的请求,如果双方我都认识,或者我认为这是一个合理的请求,比如某个人那里有职位空缺,另一个人则在找工作,我很有可能会帮忙。

但是如果有人想一次跨两个台阶:“亲爱的海蒂,我正在试图与一个人建立联系,你能帮我把这个请求发给你可能认识他的朋友吗?”我会直接全盘拒绝。因为我不会让我的关系网帮我去做一件我并没有参与的事。

3在给予的基础上建立关系

有一本很棒的书叫做《给予和获取》(Give and Take),书中谈到了那些帮助别人却不指望回报的给予者。说到底,做一个给予者是一件好事,不光是就你个人而言,研究表明,最成功的人际关系建立者和那些最成功的人都是给予者。简要的说,是在你并不知道以后想要用这些关系去做什么的情况下,先在你的资本银行里逐渐壮大你的人力资本。

4想有更多曝光,就为你的行业服务

参加行业协会有很多的工作要做,你也不会因此得到报酬,但是参与其中可以让你超越自己公司的范畴,在你的行业内增加知名度。你不仅会和其他商业领袖见面,还将和他们朝着一个方向努力。而建立关系最好的途径之一,就是一次共同努力。

5向“弱关系”敞开胸怀

我认为科技增加了我们和其他人维系“弱关系”的能力,这是很有价值的。有很多的研究和文章都在说,弱关系可能比强关系还要有力。我对这个观点深信不疑。

有了技术和社交媒体的帮助,我可以在不足一分钟的时间内,找到和我10年或者15年都没有联系的人。看LinkedIn就可以知道他们现在都在做什么,可以用一种更加高效和有意义的方式重建和他们的关系。

同样的道理,你也可以用及时更新的信息高效的排除掉他们,看一眼就能说:“哦,很明显他们对这事已经不会感兴趣了。”

6如果你找不到双赢的办法,也许就不该请别人帮忙

对我个人来说,当我是唯一受益者时,如果要我找一个我不是很熟的人帮忙,我会觉得不舒服,难以开口。另一方面,我觉得有些时候,如果是一个双赢的局面,你可以通过一个诚恳的请求来和一个陌生人建立关系。

举个例子,有时候我会去联系某个我不认识的人,如果我认为这个人应该被记者采访,或者因为这会是一个双赢的事情;或是我知道一个有能力的人在寻找就业机会,而一家公司刚好有职位空缺。我认为,如果你是在已经想要某个东西的时候,才尝试去建立关系,你基本上已经把事情搞砸了。

7一个人只能喝这么多咖啡

我每天都会收到很多不认识的人要我帮忙。通常是这样的,“我听了你的演讲,我现在正处在职业的十字路口,我很希望能有机会请你喝一杯咖啡,坐下来好好谈谈。”我每天差不多会接到10个这样的邀请,这不可能全部做到。

如果那个人能够设想一下我的每天日常安排,也许他会说;“我希望能占用你五分钟的时间。这是我的简历,我有两个问题要问你——这是我的问题。”我更有可能同意这种方式,即使是对我不认识的人,因为他们用这种办法“打包”,让我可以高效的帮忙。当我需要帮忙时,我也会想:“我怎样才能让这变得很简单,让他们不介意帮我?”

8如果希望别人能想到你,那就帮他们梳理你的信息

因为你待了很长时间,大家都会知道你,你可以不需要做功课让你身边的关系网熟悉你——千万不要这么想。

多年前,我想要竞选董事会的职位。我在8个小时内,给150多个人写了邮件,发给我熟知的所有公司的各个董事会成员、为某董事会服务的人,或是首席级别(C-level)的高级管理人员:

“我在这里,这是我的董事会资历,在这个网址你可以了解更多关于我董事会服务的信息。如果你认为我适合成为和你有工作关系的董事会的董事人选,请告诉我。”

那天晚上,我在聚会上碰见了一位TiVo公司(美国数字录像设备公司)董事会成员,他说:“很高兴你能联系我,因为我有一个机会给你。”虽然他之前就认识我,然而是我这次的请求和再次提醒帮助他想起了我,我最后也加入了那个董事会。

本文来源于199it

扫一扫 加微信

hrtechchina

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

资讯

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina